南城镇,位于青神县城南2.5公里,东临岷江,西抱思蒙河,属岷江冲积坝子。1996年南城镇被国家文化部授予“中国竹编艺术之乡”,其古老的民间竹编工艺品伴随着青神竹编文化而传承发展,这里自然风光旖旎,气候温和,雨量充沛,土壤肥沃,适合优质慈竹生长,为竹编工艺的发展提供了得天独厚的条件,竹编艺术已经成为极具历史价值和文化价值的艺术瑰宝。

青神竹编历史悠久,源远流长。自古蜀王蚕丛氏教民农桑起,青神先民就用竹编制簸箕养蚕,竹编撮箕等用于生活。县内汉墓出土的“执箕俑”就是很好的佐证;在唐代,张武率县民编竹篓填石拦鸿化堰提水灌溉农田,民间用竹编篼、篮、簟、扇等于生产、生活。进入宋代,民间用“笾”祭祀,“箩筐”盛物,“甑箅”蒸饭;到了明代,竹用具广泛使用。清代,青神精美的竹编“宫扇”被县人贡生文笔超进京考进士时带到京都,传到皇宫,后被列为朝庭贡品;随着养蚕业的发展,青神成了当时西南第二大丝市,蚕文化中心。以竹编蚕具箕、簟、篼、筛等为代表的生产遍及全县高台、白果、南城、青城、黑龙、瑞峰、汉阳、罗波、西龙等乡镇,可谓家家有竹编、户户用竹编。民国时期,青神竹编工艺发展到能在扇面上编花、编字了。竹编生产、生活用具也更加普及了。新中国建立后,竹编工艺又得到迅速发展。而今,以云华竹旅为代表的竹编产业已成为了一项独具特色的文化产业,吸引了外界各路文化,精英人士慕名前来参观,学习,拉动了南城镇区域旅游行业的发展,打响了城乡特色文化品牌的锣鼓,促进整个南城镇经济建设又好又快的发展。

传统竹编工艺一般有选竹、制篾、编织、装饰等12道工序。竹编工艺是人工将不同竹龄的竹子制成粗细不同、厚薄不同的竹片或竹丝,再编成不同形状、不同用途的生产生活用品和工艺产品。不同形体、不同用途的竹编产品,它的制作工艺差异很大,有的工艺简单,一人一天可编几件,有的相当复杂,要几天,几十天才能编成。如编一幅《百帝图》,首先要把竹制成薄如蝉翼、细如发丝的竹丝,精心编织6个月才能完成。县馆内制成有(《观音图》、《富贵平安》、熊猫图)等百余个品种的高档工艺产品。《百帝图》、《百子图》、《宫扇》、《清明上河图》、《百年小平》等百余个品种的精档工艺产品。竹贴画、用竹片、竹丝、竹绒粘贴而成的工艺产品(《竹》、《梅花》、《脸谱》等30多个品种)。还有成千上万种用竹编编织出来的生产生活用品,装饰品,竹编小动物等等,堪称民间艺术奇葩。

长久以来,在县委,县政府的鼓励及政策支持下,南城镇有关管理部门积极响应号召,收集、整改青神竹编工艺的传统成果,建立档案,录制影像,撰写出版有关书籍,确保青神竹编工艺永远流传下去,发扬光大,惠及后人。2007年3月青神竹编被四川省列入第一批非物质文化遗产名录,2008年5月被文化部正式命名为“中国民间艺术(竹编)之乡”。2013年青神竹编获得省级非物质文化遗产生产性保护基地认证。2014年列入国家级非物质文化遗产生产性保护基地名录,并完成了青神竹编文化产业园区规划,建成了水竹怡庄,竹林湿地公园,按照规划,将启动2.8平方公里核心园区建设,5.6平方公里竹产业园区建设,目前已和7家竹产业企业签订投资协议书。

竹编艺术作为青神县政府及相关部门重点管理和打造的项目,推广宣传中也促进了城镇建设和发展,带来了一定的社会影响力,成功塑造了以地方特色为代表的民间文化艺术形象,进而加快产业文化建设走向新的高度。

|

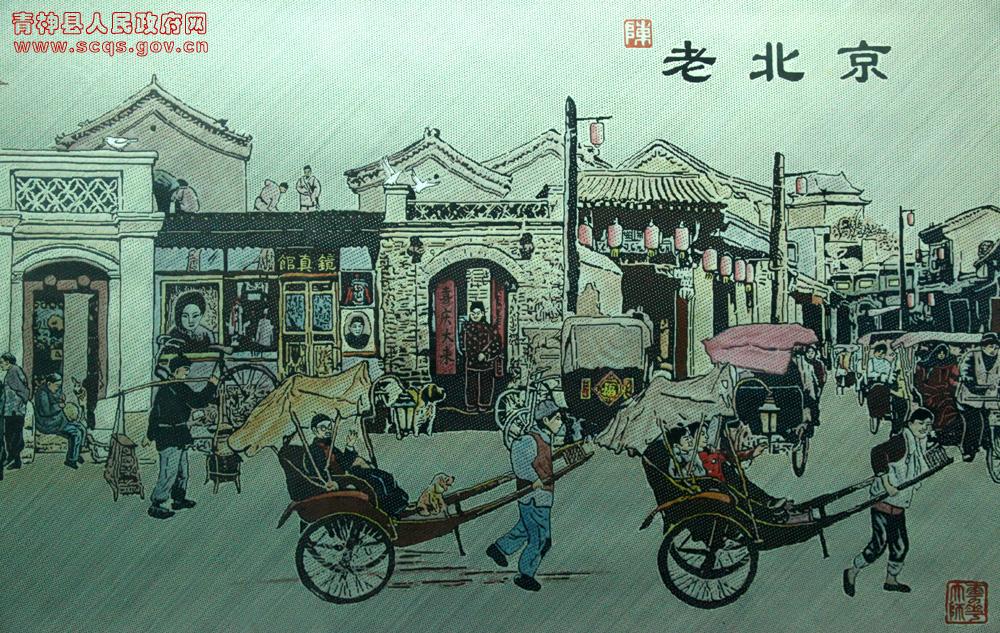

彩色竹编《老北京》 |